JW Anderson 創辦人兼 Loewe 創意總監 Jonathan Anderson 闡述了時尚在改善多樣性、支持 LGBTQ+ 理念和釋放更自由的表達方面可以發揮的作用。他跟其他 LGBTQ+ 藝術界和社運界深具影響力的 34 個聲音—— 其中包括韓國流行音樂明星 Holland、模特兒 Hanne Gaby Odiele 和創作歌手Beth Ditto——共同出版了《We Can Do Better Than This 》 (意:我們可以做得更好)(Vintage,2021),這是收錄其中的一篇文章。這本書由《 Queer Intentions 》 (Picador, 2019)的作者 Amelia Abraham 編輯,處理了有關平等的真正意涵以及如何實現真正平等的問題。

回顧服裝的歷史,我總是為穿著大膽的人著迷,尤其是酷兒。撇開喜歡 Oscar Wilde 的陳腔濫調不談,我發現他的穿著非常浪漫,而講到女裝,我一直很欣賞 1920 年代一位名叫 Gluck 的英國畫家。在她那個時代,她可能會被歸類為女同志,但今天我們看待她的角度可能會不一樣。她穿男士西裝,會去薩佛街請人把服裝修改到完美的狀態。作家 Fran Lebowitz 也是我偶像,她對邊緣份子的力量有著非常堅定的信念,喜歡穿超大的細條紋西裝外套和小禮服,我認為她的這種穿著習慣反映了這一點。

酷兒總是在時尚方面打破規則,或者應該說,他們利用時尚來打破社會規則。時尚可以是實驗性格或確認身份認同的一種方式,我相信衣服可以在更情感的層面上發揮保護的作用。服裝的選擇有時會帶來風險,但衣服也可以讓人保持警戒,或者你可以把衣服當作武器。

View this post on Instagram

服裝有時會傳達關聯的信號—— 比如與次文化或一群特定人士的關聯—— 但它也可以是個性的標記。一種順從或反抗的方式。我收集酷兒的攝影集,會去看 1960 年代和 1970 年代解放集會上的酷兒照片,可以看到這些人的穿著傳達了一種政治訊息。服裝充滿了矛盾,但最終它可以賦予我們力量——在一個歷史上從酷兒手中奪走權力的世界,這一點可能非常重要。

對我來說,衣服在不同的時刻就代表所有這些意義。我在北愛爾蘭長大,嘗試各種衣服幫助我了解自己。我以前會去大賣場 TK Maxx 買別人不想要的打折商品,比如一條橘色褲子、一件大粉紅色的刷毛衣或是螢光夾克。在當時那種灰撲撲的環境中穿成那樣,會讓我很興奮。這在遊樂場上當然很慘,但即使我因此被欺負也無所謂,因為我知道我在走自己的路,而且我很幸運,我的家人非常開明。

我的父親是英式橄欖球員,母親是老師,他們在「北愛問題」(The Troubles)期間在北愛爾蘭一個特別的的環境中把我們養大:我們不是新教徒也不是天主教徒,他們教我們不要太在意差異或過分擔心跟別人不一樣。我的穿著打扮顯然讓別人質疑我,但我想也許我想被質疑——我想藉由衝突迫使自己更加了解自己。

搬到倫敦時,我繼續喜歡奇裝異服。我以前什麼樣的衣服都穿,每天都有新造型。我記得在 Prada 工作時,我穿睡衣去上班,我想,這也是為了標新立異。後來在某個時候,我對衣服的態度開始改變;我發現我在這一行做得越久,早上起來就越無法決定穿什麼,因為我太專注在構思另一個系列了。

時間久了,我就開始只穿牛仔褲加一件毛衣,這就是現在我最可能的穿著。我不會說我現在這樣穿,是因為我選擇了它。與其說是因為我的個性,不如說是因為我的工作。我當然從未想過,「啊,我需要看起來更有男人味。」話說回來,我們都會在某種程度上這樣做:早上起床、刷牙、穿好衣服、照鏡子,想想那天我們是誰,或者心情怎麼樣。有些人有時會感覺自己更女性化,有時則感覺更男性化。服裝可以幫助我們清楚表達這一點。

在一個往往期望某些人該如何穿衣打扮的世界裡——比如說,社會希望男人穿某種衣服,女人穿另一種衣服——我有時會質疑我為什麼要分別舉辦男裝和女裝秀。但對我來說,這不是把人分類,而是把這些類別當作想法——可以借鏡的想法。

我設計給男人穿上緊身胸衣和背心洋裝的男裝系列時,我的重點是讓人思考一開始是什麼讓某樣東西成了「男性」或「女性」。從這個意義上說,我喜歡打破男裝和女裝的界線,因為我喜歡用界線來對抗——去顛覆或質疑的對象,而不是因為我認為男裝的拉鍊或鈕扣應該是這個方向,而女裝應該是另一個方向。我也非常喜歡共享衣櫥的概念——我一直很著迷(攝影師)白襯衫穿在 Robert Mapplethorpe身上是一種味道,穿在(創作歌手) Patti Smith 身上又是完全不一樣的味道,儘管它是一樣的衣服。

同一件衣服可以有多種含義,而單品也可以以多種方式扭曲。畫家把片刻畫下來,時裝設計師則把片刻送上伸展臺。這不是說「你必須這樣做」;這是給人的建議,大家可以從建議中選擇自己要的。我希望這就是時尚可以給人的幫助——擴大選擇和自由表達的創意。

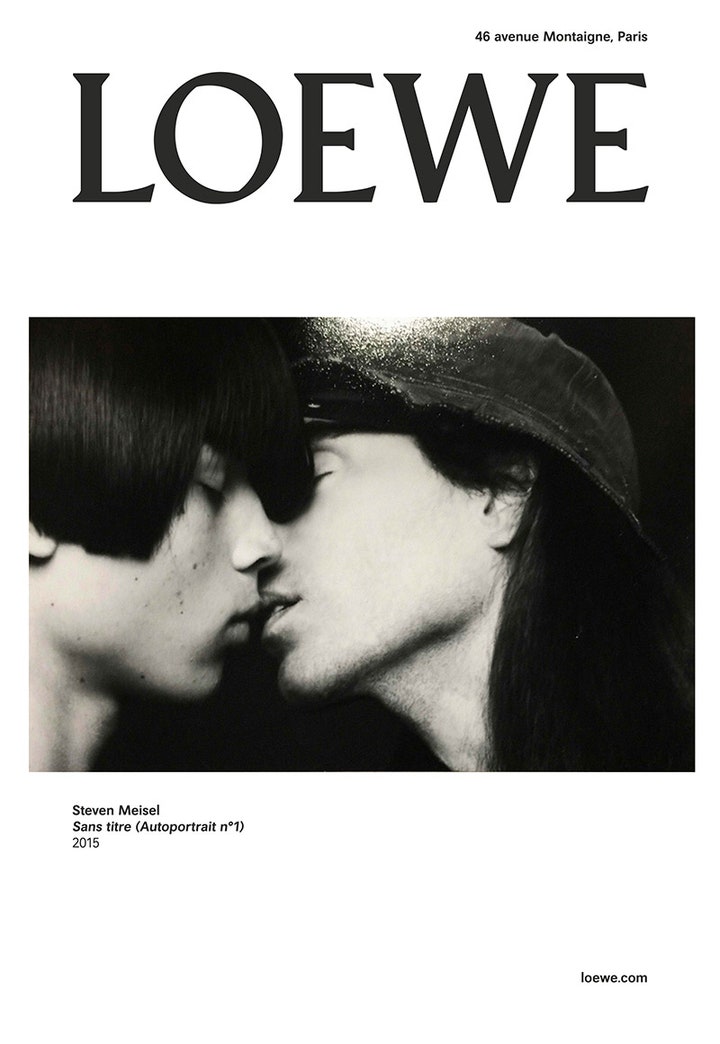

在今日的媒體中,時尚在某些方面已成為頭號公敵。我們正處於一個將時尚視為資本主義的時代,確實是,因為時尚很貴。我設計的是奢侈品,非常高級,對大多數人來說遙不可及。即使如今的時裝公司在廣告活動和走秀中起用了更多的酷兒,但很多全球品牌仍然以銷售為優先。一些品牌不太願意變得更具包容性——可能有人擔心表現 LGBTQ+ 特性會讓一些買家卻步。我記得大約六年前為 Loewe 做了一個廣告活動,兩個男人在廣告中接吻,後來情況很明顯,這個畫面或許只能出現在商店裡,不能出現在街上的海報和廣告板上。最終,這個廣告只限在歐洲推出。時尚終究是以市場為導向的事業,作為在其中工作的個人,總會遇到某些障礙。

儘管如此,我相信我們可以利用時尚來讓更多人了解酷兒歷史、為酷兒理念籌募資金,並提供更多可能幫助酷兒的資訊。我透過我的兩個品牌與紐約的 P.P.O.W. Gallery 合作,使用傑出的同志藝術家 David Wojnarowicz 的作品,喚起世人關注他的作品以及他的奮鬥,並為〔慈善機構〕 Visual AIDS 募集資金。

我也相信時尚必須達到這種境界,屆時不必再管任何人是哪種性別,只需要看到人身上的美。時尚界的人非常開明,這一行裡有太多熱愛創造、與世界格格不入的人——作品應該反映這一點,讓關於何為美麗的創意百家爭鳴。更多樣化展現的時尚可以影響主流——它有能力打破穿衣打扮的界限,傳送出沒有規則的訊息。

JW Anderson AW20

© Daisy Walker. Courtesy of JW Anderson

這個世界並不是永遠接納個人特性或差異,但我們可以透過時尚開啟各種可能性。時尚是關於視覺識別的——你遇到某人時,就會面對這件事。這是一種非常重要的說故事方式,尤其是在酷兒文化中:這是一種表達自信的方式,可以幫助你找到同類人。能夠穿出你想要的樣子就是擁有自己的身份,走進這個巨大而糟糕的世界,說:「我就是這個樣子。」

《We Can Do Better Than This》,編輯: Amelia Abraham (Vintage, 2021),6月3日出版

Editor

Jonathan Anderson