畢生的自我挑戰,是宿命

1980年,在電視台木人巷走出來的杜琪峯首執電影導演筒,《碧水寒山奪命金》之後,《開心鬼撞鬼》、《七年之癢》、《八星報喜》、《阿郎的故事》不斷締造了多元化的嘗試,那是他荷爾蒙最張狂的年華,也是香港創意與活力最澎湃的黃金時代。

八十年代的港產片,締造了無數永恆經典的瞬間。「七十年代我出道的時候,大廠牌已不是那麼多製作,邵氏、嘉禾也減產了,影業有點不景氣,反而小製片很多。適逢我們那一代最活躍的導演如林嶺東、徐克、許鞍華、譚家明有的放洋留學的新浪潮一代,或者電視台出身,孕育出大批人才。」杜琪峯不信懷才不遇,一個人若有表現,如錐在囊,無論在甚麼崗位,人家自然來找你,那是自己的路,也是果。

有果自然有因,《大隻佬》話齋。「我成日同年輕人講:若你不是歇斯底里地喜歡這一行,趕快轉行!是每個小時、每個時刻都在想;看到甚麼、感受到甚麼都跟電影有關,凝聚你的創作意念才可以發揮、拍出自己的作品。」杜sir霸氣說。

歇斯底里的作者某程度上「歇斯底里」是一種病,杜琪峯以自身經歷告誡新一代電影人,導演是整個繁星閃爍夢工業裡最難當、最辛苦的一個角色,「兼顧的事情最多,但回報可能最少的崗位。」但他還是樂意畢生的自我挑戰,那是宿命。

我說電影人都有當導演的終極野心,因光環亮麗。杜琪峯搶白:「一定㗎?!很多導演你已完全唔記得佢啦,做咗十年以上消失了也大有人在。」

不做電影,我甚麼都不懂做,也不可能在別的範疇重新再做。除非真的身體不行,或者出現甚麼我不能預知的事,否則拍到瓜(死)我都想拍,我仍然很想拍電影。

是電影選擇了我

自命幸運的杜sir 17歲輟學後在電話公司當學徒,1974年獲鍾景輝取錄入讀無線第4期藝員訓練班,在《民間傳奇》等劇中飾閒角,還要幫公司派信。畢業後轉任幕後,被甘國亮賞識轉任編導、師承王天林、劉松仁推薦他當導演,一直不乏伯樂。

「從送信由零開始,到我真正做到電視導演,大概是四年時間。兩年後有人找我去拍電影,這段時間我根本不知電影為何物。但你問我是否很喜歡這一行?開始時我也不知,一路下去我覺得自己真有興趣,或許不是我選擇電影,而是電影選擇了我。」

科技當道,當電影變成吸睛工程,杜琪峯最懷念菲林的細膩。他一直只專注拍在自己腦裡翻騰、暗湧的故事,不管是黑社會還是麻雀枱上,都重生活味道與人文溫度。杜琪峯認為,好導演必須懂得講故事。

追求票房不是問題,很多人常罵王晶『屎尿屁』,你做一次王晶俾我睇吓?你做不到。王晶堪稱全港有史以來票房收入最多的導演,別以為你踩他就等於自己高他一層,你沒可能!

「日光之下無新事,原創最難。」杜sir認為不應為別人去創作,其他人可以影響你、薰陶你,但絕不能抄。「不能說似誰,你就是你!你做出來、想出來然後人家說你似某人,咁有無問題?我覺得一啲問題都無,因為是你原創;一年全球過萬部電影,撞橋有甚麼出奇?重要是這條橋你怎樣想出來?是因為你用了甚麼去講故事,你的vision是甚麼?如果為了似誰刻意複製,就錯曬!」

「學我者生,似我者死」,杜sir更以作曲家比喻。「原創最重要,一個作曲家怎會容許旋律不是他自創呢?編曲、演繹可以不是他,但曲調不可以。」

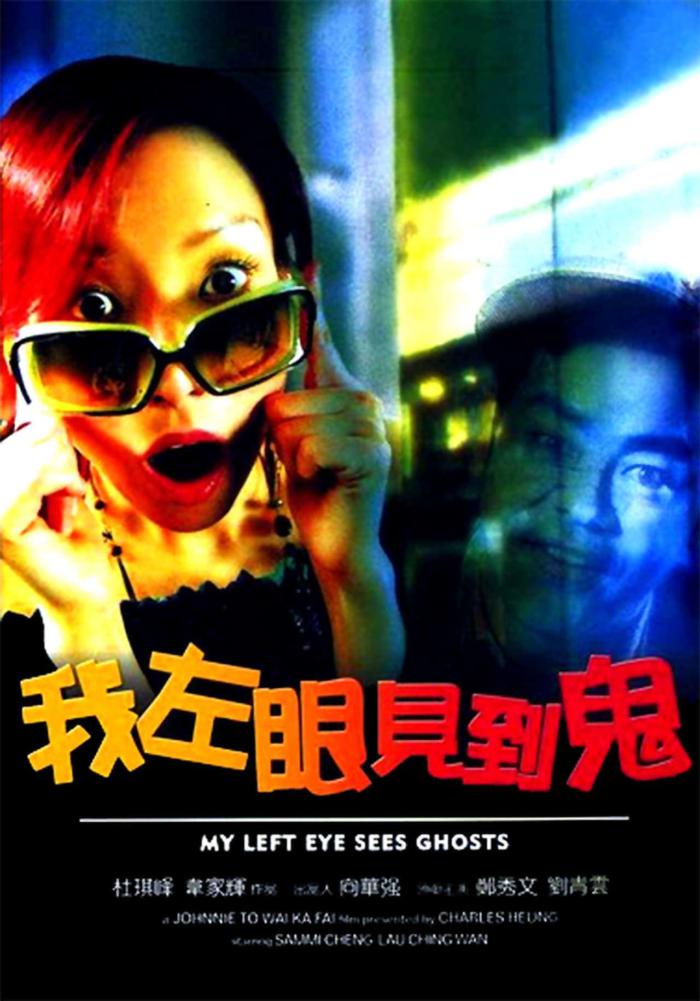

破格、創新、玩估佢唔到,成了杜琪峯作品的簽名式。代表作《槍火》明明可以玩飛車追逐,他改為在封閉的狹小醫院拍成處境戲,講「槍火無眼、人間有情」;《華麗上班族》用百老匯式音樂劇形式去說職場如戰場的故事;在沙士香港最灰暗的時候拍《柔道龍虎榜》回想七十年代香港精神;《大隻佬》以佛偈形式柳暗花明的揭示「人生選擇」與因果;《我左眼見到鬼》牌面是輕鬼片看過後卻驚嘆是經典愛情片;另一部經典喜劇《嚦咕嚦咕新年財》都有命題、有寓意,「越爛嘅牌越要用心去打。」種種心思,都是因為他深信電影存在社會責任。

放下搶耳掌聲,杜sir是哪個階段頓悟「導演之道」呢?

拍商業片更明白電影的玩法

「大約30多歲,我頓悟自己若要繼續在電影上發展,必須成為一個『作者』;另外最大的轉變,我想擺脫所謂『技術型導演』的桎梏。譬如《阿郎的故事》、《八星報喜》若不是發仔做主角,會否一樣賣座?我拍出來的戲若不行的話,那個不是人家發仔的問題,是杜琪峯的問題!」

於是,他在有意轉行前終極一試,拍自我的作品。「就在邵氏拍唔理票房的『杜琪峯作品』,那時候劉青雲還未得,方逸華讓我拍了《無味神探》。我不太滿意,因為始終排除不了一些東西,但就很個人、很理想化。」「率性」過後就回不了頭,杜琪峯發現自己深愛電影,便成立了銀河映像,與韋家輝拍住上,「他和我合作多年,其實我倆對哲學、宗教、人生都有相似的理解,很想用電影去講。」韋家輝曾形容是上帝送杜琪峯這拍檔給他,更以「我是大腦,他是大佬」形容彼此關係。

杜sir的確成功一手拍商業賣座片,另一手則拍有他簽名的作者電影,他一直認為兩者並無矛盾,浮現了一種新的杜氏共識。「不是我不喜歡票房,不是那樣,我當然需要觀眾,喜歡別人去戲院看我的電影。」杜sir一針見血:「一個導演你先要學會說故事,不一定橫空降世就做藝術導演,要不介意先做商業電影。你能夠處理商業的電影,你更明白電影的玩法。追求票房不是問題,很多人常罵王晶『屎尿屁』,你做一次王晶俾我睇吓?你做不到。王晶堪稱全港有史以來票房收入最多的導演,別以為你踩他就等於自己高他一層,你沒可能!」

21世紀有當下的挑戰,21世紀也有當下的機遇。身為過來人,杜琪峯一直很疼惜香港的年輕創作人,沙士後見港產片年產量急跌,電影人紛紛北上,2005年當選藝發局電影及媒體藝術組主席後,杜sir便發起「鮮浪潮」,以競賽形式資助年輕人拍短片、辦短片節於戲院放映這些作品。18年來計劃成功提拔多位新導演,銀河映像的《樹大招風》就由三名出身鮮浪潮短片比賽冠軍的導演執導。上屆仍獲藝發局資助逾300萬,今年首次不獲資助,杜sir早前接受訪問時坦言,仍會「撲水」支持這「親生仔」,「希望撐到80歲!」

「為乜浪費口水同人理論?」

對於政府削資源,杜琪峯當然失望,更認為若將一切政治化,社會就沒有進步。「我不覺得做不做鮮浪潮對我很重要,我只是盡能力去幫香港做件事,為甚麼要浪費口水跟人理論?」

杜sir回憶,年輕時沒想過在電影界靠關係,不想被人看扁。「以前哪有政府錢?哪有那麼多人幫你?你得就做導演,唔得就唔得。走了近20年,這段日子裏面各方面不只是我們鮮浪潮,都對年輕一代比較體諒。」比起過往,杜sir認為年青一代對社會、政治的關注,比他那個時候多很多。

不過,與此同時,他又感覺未知是否「養分太多」,「電影人好像很多東西未知道,即是說,還未經過考驗已經開始拍第一齣戲,能勝任嗎?」

近年與年輕電影人交流,杜sir感覺奇怪:「為何咁多戲你哋未睇過?咁多理論好似唔知?點解你哋會係咁?我無讀過(電影),但我一直睇好多戲,每逢周末我把所有電影看完,十多小時工作過後所有休息時間全部俾電影,現在看不到他們的passion。如果你不是真心想做一個電影導演,你要考慮一下,因為廿多歲很快就三十歲。三十多歲前你還可以轉行,有時你當初以為自己係,但其實唔係,應細心去分析自省。」

另一個很現實的觀察:志在培育電影業新血的「首部劇情電影計劃」十年來,有14部電影獲資助上映,但14名新導演之中只有兩人完成後續的第二部作品,杜琪峯對此現象也有話說。「有了第一步的機遇,第二步走不到的原因是甚麼?是你根本免費,還是你只是腐碌?是你發揮不到所以就沒有然後了?你要對自己的理念有很清楚的調節。我又看到,有些人根本第一步就唔得,不是做導演的材料。」他認為,每一個作品出來之後都會有一個價值,資深電影人可以看出一個導演究竟有沒有天賦。

View this post on Instagram

自己走條路出來

值得一提是,自省意識強烈的杜琪峯拍完第一部電影後,也曾經義無反顧的磨劍六年,才開第二部戲。「我那時是不同的,當時我是故意的。拍完第一部戲後我覺得我自己對電影的認知實在太膚淺。電視我可以應付,但電影完全不同,那是很個人、很考驗你創作能力、表達能力、表達方法的藝術。」師承王天林、被著名攝影師「火雞鍾」鍾志文指導一番後,杜琪峯甘之如飴的返回電視台深造關於電影語言的敘事技巧、做電影副導。「電影公司不會亂浪費自己的錢,他們給你一次機會,看你的成績怎樣,你才有第二個機會,自己走條路出來。」

鑽進電影場景,杜琪峯有股大佬的氣場;戀戀人間風景,他又不時與世界保持距離,例如他拒絕用智能手機,又同時擁抱科技。「我不抗拒科技,但我不會給科技太影響我的生活。如果AI可以寫劇本又寫得好,無問題!但十年內,我不覺得它會取代人類,例如演員、導演、編劇、攝影暫時都不能,未來則不敢說。」

2022年,杜sir牽頭,連結七位香港著名導演,各拍一條約10分鐘、香港不同年代故事短片,向菲林致敬,拍出「忘不掉的過去,留不住的當下,看不到的未來」,杜sir重申:「香港很溫暖。」

如果AI可以寫劇本又寫得好,無問題!但十年內,我不覺得它會取代人類,例如演員、導演、編劇、攝影暫時都不能,未來則不敢說。

往事歷歷如昨,前路漫漫可期。「不做電影,我甚麼都不懂做,也不可能在別的範疇重新再做。除非真的身體不行,或者出現甚麼我不能預知的事,否則拍到瓜我都想拍,我仍然很想拍電影。」杜琪峯眼神堅定,猶如去年在柏林影展說了苦口婆心的一席話:「要支持電影,因為佢會代你發聲。」

雲淡風輕的年代,已經回不去了;換了風譎雲詭的場景,我期待香港也會出一個94歲仍緊握導演筒的奇連伊士活(Clint Eastwood)。

Editor

Tinny Cheng